ÚLTIMAS

-

SOCORRIDA: Ladrão derruba e agride mulher em roubo de moto; PM persegue acusado

-

DE NOVO: Aposentadoria do INSS vai mudar em 2026 e saiba as regras de transição

-

NOVELAS: Confira os resumos dos capítulos desta terça-feira (09)

-

FERNANDO MÁXIMO: Deputado destina emenda para implantação de Implanon em Cujubim

-

NA PINHEIRO: Membros do CV são presos após invadir residência para fazer de boca de fumo

-

NO MOTEL: Homem alicia vendedora de balas de 14 anos para fazer programa e é preso

-

VÍDEO: Equipe do sargento Machado prende mais um acusado de tráfico de drogas

-

IDENTIFICADO: Motociclista morre após acidente frontal na BR-364; Veículo pegou fogo

-

PREVISÃO: Buritis e resto de Rondônia tem pancadas de chuva nesta terça (9)

-

SERVIÇO: Nova 364 avança com obras na rodovia até sábado (13)

O movimento ambientalista-indigenista, conflitos de quarta geração e a Amazônia no século XXI - por Lorenzo Carrasco

O movimento ambientalista-indigenista, conflitos de quarta geração e a Amazônia no século XXI - por Lorenzo Carrasco

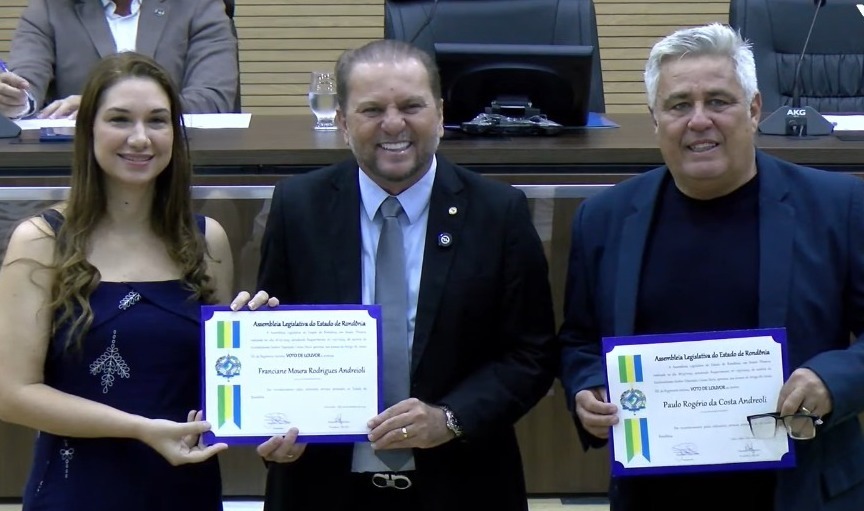

Foto: Divulgação

Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.

O movimento ambientalista-indigenista, conflitos de quarta geração e a Amazônia no século XXI - por Lorenzo Carrasco

Texto completo da palestra do jornalista Lorenzo Carrasco, do Conselho Editorial do Alerta, proferida no seminário “Amazônia, ameaçada e cobiçada ”, no Clube da Aeronáutica, Rio de Janeiro, em 27 de março de 2008.

Contexto estratégico

Para se analisar a atuação do movimento ambientalista-indigenista internacional como um instrumento geopolítico a serviço de interesses hegemônicos do eixo anglo-americano, nas últimas décadas, é preciso enquadrá-lo no contexto estratégico. De fato, a vasta mobilização desse aparato intervencionista de guerra irregular, a partir do final da década de 1980, ocorreu no âmbito do fim da Guerra Fria e da emergência da “globalização” financeira, como instrumentos para a pretendida consolidação da hegemonia unipolar anglo-americana.

Essa “nova ordem mundial”, pomposamente anunciada ao mundo pelo presidente George Bush pai por ocasião da Guerra do Golfo de 1991, tinha como um dos seus principais pressupostos a debilitação e neutralização dos Estados nacionais soberanos e a ascensão de atores não-estatais, como as organizações não-governamentais (ONGs), na orientação e determinação das políticas públicas internas e externas, estabelecendo as bases para regimes de soberania “restrita” ou “limitada”.

Um desdobramento recente dessa estratégia foi o reconhecimento da “independência” da província sérvia do Kosovo – hoje, um protetorado de fato da OTAN – com base em critérios étnicos, o que representa um precedente perigoso para nações que têm concentrações de populações culturalmente diferenciadas em certas áreas geográficas (não por acaso, a Espanha não seguiu os seus pares da União Européia no reconhecimento do Kosovo).

Entre as diretrizes da “nova ordem”, que deveriam ser seguidas por todos os governos, em especial os do setor em desenvolvimento, destacavam-se:

o afastamento do Estado do papel de indutor do desenvolvimento socioeconômico, o qual deveria ser deixado a agentes privados;

a privatização de empresas estatais estratégicas, principalmente as ligadas aos recursos naturais e à infra-estrutura (como ocorreu na Rússia, proporcionando a apropriação das empresas estatais por uma estrutura ostensivamente mafiosa, e no Brasil, com a Cia. Vale do Rio Doce, os setores elétrico e de telecomunicações, a abertura do setor petrolífero e, agora, a pretendida privatização da exploração de minérios radioativos);

a debilitação das Forças Armadas, tanto por crescentes restrições orçamentárias, como pelo desmantelamento dos seus programas de tecnologias avançadas, como ocorreu de forma destacada no Brasil e na Argentina, entre outros países;

a imposição de um regime de “apartheid tecnológico” a esses países, sob o pretexto da não-proliferação de tecnologias de uso dual, como nas áreas nuclear e aeroespacial, por meio de acordos multilaterais discriminatórios, a exemplo do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis e outros.

Especificamente na área ambiental, esse impulso se direcionou para a imposição da falaciosa agenda malthusiana que está por trás do discurso ambientalista, cujo objetivo maldisfarçado é a limitação da industrialização e do desenvolvimento socioeconômico do planeta nos níveis atuais, cuja iniqüidade e injustiça são flagrantes.

Exemplares desse enfoque são os acordos internacionais que têm sido estabelecidos sob falsos pretextos ambientais, para restringir determinadas tecnologias consagradas e já de domínio público, como os clorofluorcarbonos (CFCs) e, até mesmo, a expansão da utilização dos combustíveis fósseis, que respondem por três quartos da energia primária consumida pela Humanidade e dois terços da geração de eletricidade em todo o mundo.

O caso dos CFCs é emblemático, pois toda uma família de compostos químicos com centenas de aplicações industriais e domésticas, já dominada por dúzias de países em desenvolvimento, teve a sua fabricação e utilizações banidas pelo Protocolo de Montreal de 1990, alegadamente, para proteger a camada de ozônio estratosférico daqueles produtos, que, supostamente, a destruiriam. Embora o fenômeno do chamado “buraco” na camada de ozônio seja conhecido da ciência desde a década de 1920, antes que tais produtos tenham sido sequer inventados, o Protocolo de Montreal foi imposto a todo o mundo e serviu de modelo para o ainda mais deletério Protocolo de Kyoto, com o qual se pretende fundamentar uma agenda global de restrições dos usos dos combustíveis fósseis, cujo impacto para a economia mundial é fácil de se prognosticar.

Além de tais acordos internacionais, semelhante inclinação anti-humana se torna evidente pelo exame superficial dos documentos básicos da estratégia, como o famigerado relatório NSSM-200, publicado em 1974 pelo Conselho de Segurança Nacional dos EUA, então dirigido por Henry Kissinger, que explicitava a intenção do Establishment estadunidense de obstaculizar a expansão demográfica de 13 países-chave ricos em recursos naturais, entre os quais o Brasil, com o intuito de “preservar” tais recursos para assegurar a prosperidade dos EUA e seus aliados.

Para o Brasil, essa estratégia teve uma série de desdobramentos na agenda ambientalista-indigenista voltada para manter a Amazônia como um vácuo demográfico e uma vasta “reserva natural” impermeável ao desenvolvimento. Conseqüentemente, os projetos de infra-estrutura energética e viária pretendidos para a região passaram a ser alvos prioritários das campanhas de uma pletora de ONGs muito bem financiadas por fundações e empresas privadas e órgãos governamentais, como a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e outras.

Um exemplo didático dessas ações intervencionistas é a chamada Iniciativa para a Conservação da Bacia Amazônica (ABCI, sigla em inglês), lançada pela USAID em meados de 2005, com o propósito explícito de coordenar as ações de diversas ONGs ambientalistas e indigenistas nacionais e estrangeiras, provendo-as dos recursos financeiros e instrumentos de “governança ambiental” para o controle de fato da região.

A “governança ambiental” não passa de uma derivada do conceito de “soberania efetiva”, apresentado pelo então secretário de Defesa Donald Rumsfeld, na V Conferência de Ministros da Defesa das Américas, em Santiago do Chile, em 2002, com o qual pretendia justificar, por motivos quaisquer, intervenções externas em áreas onde os Estados nacionais não pudessem exercer um pleno controle territorial.

A intenção evidente era a de recrutar povos indígenas, “populações tradicionais” e ONGs, para criar uma rede de intervenção que em nada difere de um exército irregular de ocupação a serviço de um esquema de “governo mundial” controlado por grupos hegemônicos do Establishment anglo-americano. Nesse contexto, a ação da USAID reforça as intensas atividades de ONGs como o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Survival International, Conservation International, The Nature Conservancy, International Rivers Network, Imazon e outras, financiadas tanto pela própria USAID como por agências governamentais do Canadá, Reino Unido, Holanda e outros países europeus, além de fundações familiares do Establishment.

Essa estratégia intervencionista para interferir nas políticas internas de um país como o Brasil, com uma eficácia muito maior do que seria possível com uma intervenção militar clássica, configura uma autêntica estratégia de guerra irregular, ou, como chamam alguns autores, “guerra de quarta geração”, na qual um Estado nacional soberano se vê confrontado por agentes não-estatais – embora, no caso, a serviço de uma agenda apoiada por Estados estrangeiros.

Em maio de 2007, a denúncia da ABCI feita por este autor nas publicações do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa) ensejou uma oportuna intervenção do Ministério da Defesa e do Itamaraty, que determinou à USAID a suspensão momentânea do projeto. Entretanto, sabe-se que ele prossegue sob outras formas, com alguns dos seus programas tendo sido transferidos para certas ONGs do aparato ambientalista-indigenista.

Não obstante, os fatos tiveram grande repercussão, levando o então correspondente do New York Times no Brasil, o conhecido e controvertido Larry Rohter, a escrever uma grande reportagem sobre as reações brasileiras a tais ingerências externas na Amazônia, publicada em 27 de julho de 2007, na qual me entrevistou e citou o nosso livro Máfia Verde como um dos documentos que está contribuindo para esse esforço.

Nesse mesmo contexto, foi mais que oportuna a recente divulgação, nos próprios EUA, da notícia de que a USAID financiava operações de inteligência do governo estadunidense em vários países, confirmando o que há muito se suspeitava nestes últimos. Não por acaso, a agência era uma integrante fundamental do esquema delineado no mencionado relatório NSSM-200.

Limites da estratégia hegemônica global

Hoje, estamos presenciando o rápido enfraquecimento dessa estratégia hegemônica global, que atingiu, visivelmente, os limites de sustentabilidade e permanência de três dos seus pilares principais:

1) a instabilidade intrínseca do sistema financeiro internacional “globalizado” e desregulamentado;

2) a crescente inviabilidade do uso da força militar como instrumento de política externa e dominação territorial, como se vê no Afeganistão e no Iraque; e

3) o descrédito das falácias ambientalistas neomalthusianas, cujos impactos socioeconômicos são cada vez mais evidentes e questionados.

Todos esses processos configuram uma crise estrutural de um sistema hegemônico idealizado na virada do século XIX para o XX, após a crise da libra esterlina de 1890 e a Guerra dos Boers, que assinalaram as limitações do imperialismo clássico e motivaram uma reconfiguração do Império Britânico em uma aliança com os EUA, já então a grande potência industrial e econômica do planeta. Daí surgiu a criação do Sistema da Reserva Federal, o banco central privado dos EUA, em 1913, hoje no centro da crise financeira global e, logo após a I Guerra Mundial, do Real Instituto de Relações Internacionais (RIIA), em Londres, e do Conselho de Relações Exteriores (CFR), em Nova York, como centros de coordenação das diretrizes e ações daqueles grupos transatlânticos.

O que mais tarde viria a ser o movimento ambientalista tem as suas raízes no movimento eugênico ou de melhoramento racial, estabelecido nas últimas décadas do século XIX, a partir da aplicação às sociedades humanas dos conceitos darwinistas da “sobrevivência dos mais aptos” no contexto evolucionário. Aqui, é significativo que as mesmas famílias oligárquicas dos dois lados do Atlântico que financiavam e promoviam a eugenia se converteram rapidamente ao ambientalismo, como se observa na sua presença nas origens e nas cúpulas dirigentes das principais ONGs internacionais hoje dedicadas às causas “verdes”, como o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), o Worldwatch Institute, o World Resources Institute e muitas outras.

Uma entidade fundamental para esse esforço é o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), criado em 1937 por representantes de algumas das famílias oligárquicas mais graduadas do Establishment anglo-americano. Apesar do nome enganoso, o CMI não passa de uma fachada para apoiar uma pletora de ONGs e movimentos alegadamente religiosos ou sociais, que atuam como massas de manobra contra os Estados nacionais em campanhas de grande apelo junto à opinião pública, como a luta pela terra, o desarmamento civil e outras. O caráter da entidade pode ser avaliado pelo título de um dos trabalhos discutidos na sua assembléia de fundação: “A influência demoníaca do Estado nacional.”

Todo esse processo de reconfiguração imperial sofreu uma interrupção com a Grande Depressão da década de 1930 e a ascensão de Franklin Roosevelt à Presidência dos EUA. Com o seu New Deal e a posterior preparação econômica dos EUA para a II Guerra Mundial, Roosevelt criou condições para a superação do modelo imperial britânico após o conflito, como deixou claro ao seu parceiro-rival, o primeiro-ministro Winston Churchill, nos vários encontros que mantiveram para estabelecer a estratégia de guerra, fatos relatados pelo filho de Roosevelt, Elliott, que foi testemunha ocular daquelas reuniões.

Desafortunadamente, a morte de Roosevelt, em abril de 1945, proporcionou a substituição imediata das suas propostas para o pós-guerra pela lógica insana da Guerra Fria, que transformou o ex-aliado soviético no inimigo existencial e criou uma imagem do próprio Roosevelt como socialista e suas políticas pró-industriais e anticoloniais como inclinações ao comunismo.

A “lógica” da Guerra Fria era a do estabelecimento de um condomínio de poder global entre dois poderes neocoloniais, cuja inviabilidade intrínseca ficou evidenciada, primeiro, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e na atualidade, com a derrocada do sistema financeiro “globalizado” e os limites da força militar como instrumento hegemônico.

Apesar disso, as necessidades de reconstrução do pós-guerra, o impulso anticolonial e o sistema monetário e financeiro estabelecido na Conferência de Bretton Woods proporcionaram ao mundo as duas décadas e meia de maior desenvolvimento até hoje registrado pela Humanidade, deflagrando uma vigorosa onda de otimismo por todo o mundo. Nesse contexto, não havia espaço para qualquer proposta que considerasse o desenvolvimento humano como subordinado a requisitos artificiais e anticientíficos de “proteção” da natureza.

Nesse quadro, não foi coincidência que, no início da década de 1970, o movimento ambientalista-indigenista emergisse com grande força, em paralelo com o desmantelamento do sistema de Bretton Woods, que abriu caminho para a transformação do sistema financeiro internacional em um virtual cassino especulativo global, cada vez mais desvinculado da economia produtiva real.

O conceito de ONG foi desenvolvido dentro da Fundação da Comunidade Britânica (Commonwealth Foundation), criada em 1966, com o propósito explícito de desconstruir os Estados nacionais. Um documento da entidade afirma, de forma emblemática:

“A explosão das ONGs pode ser vista como manifestação de um novo pensamento sobre o papel do governo, que deve ser mais um gestor de políticas do que fornecedor de bens e serviços. Assim, os governos se voltam mais e mais para as ONGs... A privatização, a descentralização e a localização constituem manifestações paralelas da mesma tendência geral.”

Assim, as agências de desenvolvimento de governos europeus, EUA e Canadá e organismos multilaterais, como o Banco Mundial e outros, passaram a alimentar uma rede internacional de ONGs, ao mesmo tempo em que exigiam medidas que representavam o enfraquecimento dos Estados nacionais. Como resultado desse processo, tais organismos reduziram os financiamentos para programas de desenvolvimento nos países subdesenvolvidos, passando a transferir, crescentemente, recursos para ONGs internacionais, cujos dirigentes são, com freqüência, intercambiáveis com as próprias agências governamentais e organismos das Nações Unidas, configurando uma autêntica “burocracia de governança global”.

Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em meados da década de 1990, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo se encontravam sob a influência direta de ONGs, número que viria a crescer exponencialmente na década seguinte.

Deve-se reiterar que a explosão de ONGs e o seu controle crescente sobre as populações nacionais não se teria produzido sem a simultânea debilitação dos Estados nacionais soberanos e suas instituições, por meio de cortes orçamentários tão drásticos como desastrosos em suas políticas econômicas e sociais, ditados pela orientação neoliberal imposta de forma centralizada pelos organismos multilaterais.

A despeito dessa multiplicação de ONGs em todo o mundo, existe uma elite de algumas poucas dúzias delas (WWF, UICN, World Resources Institute etc.), cujo controle é exercido diretamente por famílias oligárquicas da América do Norte e Europa, as quais determinam as diretrizes e os programas a serem cumpridos pelas redes internacionais, ao mesmo tempo em que centralizam a maior parte dos recursos provenientes das agências governamentais e fundações privadas. Em vários casos, elas operam em coordenação com agências de inteligência oficiais e privadas que respondem à estrutura do poder oligárquico, como vimos no caso da USAID.

A proliferação de ONGs tem sido auxiliada pelo advento da Internet, a qual tem facilitado a realização de operações de desestabilização política, manipulação da opinião pública, promoção de rebeliões etc. Tais fatos têm sido constatados em vários movimentos “democráticos” em países da Europa Oriental e na própria Rússia, o que levou o presidente Vladimir Putin a estabelecer uma rígida legislação para enquadrar as ONGs que atuam no país.

O ambientalismo como guerra irregular

O Brasil passou a ocupar uma posição privilegiada nessa estratégia de guerra irregular a partir do final da década de 1980, após o assassinato de Chico Mendes, cuja transformação em um fato de proporções mundiais constituiu uma evidência cabal da intenção de apresentar o País como o “vilão ambiental número um” do planeta. Em seguida, o Brasil se viu no centro de uma inédita campanha internacional de “preocupações” com a Amazônia, em particular, cuja devastação passou a ser apresentada como iminente à opinião pública mundial, acompanhada de fortes pressões políticas e diplomáticas para que o País aceitasse os princípios de “soberania restrita” sobre a região.

Nessa estratégia de “quarta geração”, um modus operandi começou a se evidenciar.

Primeiro, os meios de comunicação internacionais desfecham uma poderosa barragem de fatos sensacionalistas, desfechando um “bombardeio de saturação” sobre a opinião pública – desafortunadamente, com o apoio freqüente e acrítico da mídia nacional.

Em seguida, entram as ONGs como autênticas “forças de ocupação” territorial, ao interferir diretamente nas políticas governamentais referentes à definição de grandes reservas naturais e indígenas e, igualmente, promovendo ruidosas campanhas de propaganda contra projetos de infra-estrutura energética e viária, além de tecnologias de ponta (energia nuclear, biotecnologia etc.).

Aqui, é preciso prestar atenção a uma insidiosa tática de desinformação e descrédito da oposição potencial a tal ofensiva, que é a disseminação – principalmente, pela Internet – de textos, mapas e outros documentos apócrifos que, supostamente, explicitariam as intenções daquele aparato quanto ao controle territorial de grande parte do Brasil. Cito apenas dois, que têm enganado algumas pessoas de boa fé: um suposto livro de Geografia estadunidense, que mostraria a Amazônia como submetida a um controle internacional, cheio de absurdos e com um inglês repleto de erros; e um mapa da América do Sul fatiada entre potências européias, elaborado por um hipotético oficial da Marinha dos EUA no início do século XIX, que, na verdade, é uma ilustração de um divertido livro de ficção histórica chamado O dia em que Napoleão fugiu de Santa Helena, escrito há alguns anos pelo escritor gaúcho Fernando Sampaio.

Nesse processo, facilitado pela tibieza de sucessivos governos nacionais diante de tais pressões, o aparato ambientalista-indigenista conseguiu fincar uma sólida cabeça-de-ponte no Ministério do Meio Ambiente e órgãos correlatos, cujos principais postos de direção têm sido ocupados por representantes diretos de ONGs como o WWF, Greenpeace, Instituto Socioambiental, SOS Mata Atlântica, IMAZON e outras. Por isso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sabia do que falava quando se referiu às ONGs como “organizações neogovernamentais”.

Um evento definidor da campanha foi o Encontro de Altamira, um conclave que reuniu centenas de militantes ambientalistas e indigenistas de vários países das Américas e da Europa naquela cidade paraense, em fevereiro de 1989. Na ocasião, foi estabelecida uma agenda de ações contra os grandes projetos de infra-estrutura então planejados para a Amazônia. A imagem internacional do evento foi a amplamente divulgada fotografia do então diretor da Eletronorte e atual presidente da Eletrobrás, Antônio Muniz Lopes, sendo interpelado por uma índia caiapó que lhe esfregava um facão no rosto. Para o País produtivo, o resultado pode ser sintetizado na oportuna expressão do ex-deputado Antônio Feijão – “do facão ao apagão” -, pois as usinas hidrelétricas que deixaram de ser construídas como resultado da campanha, em particular a de Belo Monte, no rio Xingu, fizeram muita falta no racionamento de energia de 2000-2001, cujos custos ainda estão sendo pagos.

Outro fato crucial da campanha foi a vergonhosa delimitação da reserva indígena ianomâmi, na fronteira com a Venezuela, realizada pelo Governo Collor como uma oferenda prévia à realização da conferência internacional Rio-92, para a qual o Governo Sarney se candidatou com a intenção de diminuir as pressões internacionais.

Neste momento, estamos às voltas com o prosseguimento desse esforço, com a delimitação em área contínua da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, processo iniciado no Governo FHC e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o justificou publicamente como uma intenção de atender a exigências externas.

Uma breve listagem dos principais alvos do aparato ambientalista-indigenista dá a dimensão dos prejuízos experimentados pelo País com tais campanhas:

a usina hidrelétrica de Belo Monte (ex-Cararaô), no rio Xingu (PA);

o Complexo Hidrelétrico-Hidroviário do Rio Madeira;

a conclusão do asfaltamento da rodovia BR-163 e de várias rodovias estaduais;

as hidrovias Araguaia-Tocantins, Tapajós-Teles Pires e Paraguai-Paraná;

o prosseguimento do programa nuclear, em especial a conclusão da usina Angra-3;

o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados (transgênicos);

a expansão da indústria agroflorestal.

Outra manifestação recente e didática do mesmo modus operandi foi o assassinato da missionária Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, o qual motivou um imediato “pacote verde” do Governo Federal, que implicou na virtual esterilização de mais de 12 milhões de hectares de terras no Estado do Pará, sem qualquer consideração ou discussão com as populações diretamente afetadas. Os atuais conflitos que afligem a região têm muito a ver com a virtual criminalização de setores produtivos como o agropecuário e o madeireiro.

O estado de espírito do aparato ambientalista encastelado no Governo Federal ficou manifestado pelas ultrajantes declarações da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, logo após o lamentável acontecimento:

“Os madeireiros não são pessoas de bem, são escórias que vêm de várias partes do País. Digo isto porque não é justo dizer que são mineiros ou paulistas, são pessoas muito barra pesada, que usam a lei do gatilho e afrontam o Estado (Folha de S. Paulo, 14/02/2005).”

Essa atitude de criminalização de setores produtivos é, precisamente, uma das principais causas do fracasso da política de utilizar os índices de desmatamento como evidências de “bom comportamento” ambiental do Brasil, à qual a ministra Marina Silva tem se aferrado.

Amazônia Industrial

A essa altura, deve ser evidente que semelhantes “ameaças de quarta geração” não podem ser enfrentadas por meios militares clássicos, o que não quer dizer que as Forças Armadas devam ficar ausentes da resposta a elas, muito pelo contrário. Mas o fato é que a batalha crucial deve ser travada no terreno da inteligência, tomando-se a expressão no sentido mais amplo, tanto de inteligência tática, no sentido de conhecer as intenções do adversário, como de inteligência estratégica, referente às idéias mais profundas que precisamos contrapor às concepções malthusianas e misantrópicas que fundamentam a agenda ambientalista-indigenista.

Da mesma forma, é preciso tomar cuidado para não se cometer o equívoco de abordar o fenômeno com uma “mentalidade da Guerra Fria”, como a tentativa de relacionar o MST e movimentos similares como insurgências “comunistas”, pois, embora as suas lideranças compartilhem realmente uma ideologia marxista, já vimos que esses grupos são ativos instrumentos de uma agenda neocolonial muito mais ligada aos círculos controladores do Conselho Mundial de Igrejas do que a Moscou ou Havana.

Felizmente, o crescente descrédito do catastrofismo ambientalista, que é perceptível em todo o mundo e já começa a ganhar espaço na mídia, abre uma janela de oportunidade para que se possa contrapor a essa visão negativa um conceito cientificamente embasado, que subordine as preocupações com o meio ambiente aos requisitos de bem-estar e progresso da Humanidade, e não o oposto, como propõe a ideologia anticientífica dos “verdes”.

Com essa concepção, não se pode, por exemplo, pensar em manter a Amazônia como uma espécie de “África neocolonial”, que é a proposta do aparato ambientalista-indigenista, ou seja, com populações vivendo à margem da civilização em atividades econômicas pré-neolíticas (como o extrativismo vegetal), salpicada de grandes reservas naturais e indígenas, em número e extensão muito além das necessidades reais ditadas por critérios científicos e de proteção real das comunidades indígenas.

Ao contrário, é preciso promover e implementar o que se pode chamar a “Amazônia Industrial”, com o estabelecimento de uma economia moderna e industrializada na região, criando-se “corredores de desenvolvimento” em torno de alguns eixos prioritários de infra-estrutura energética e viária, possibilitando não apenas uma agregação de valor em grande escala aos recursos naturais da região, mas também a atração de indústrias modernas de fora dela. Evidentemente, isso irá requerer um grande esforço de capacitação da força de trabalho da região para atividades econômicas modernas, o que, por sua vez, exigirá uma considerável sinergia entre as administrações públicas, a iniciativa privada e a sociedade em geral.

Além disso, não se poderá exercer o domínio soberano e racional da Região Amazônica criminalizando os setores produtivos, como vêm fazendo as autoridades ambientais federais. De fato, constitui um pré-requisito para uma ação bem-sucedida do Estado brasileiro mobilizar como aliados tais setores, que hoje se acham bastante desarticulados entre si.

Se essa idéia de uma “Amazônia Industrial” soa inicialmente estranha, isto se deve exatamente à extensão em que o discurso catastrofista dos ambientalistas radicais consegue penetrar nas mentes de um grande número de pessoas, mesmo entre as bem educadas e informadas. Por isso, é preciso um grande empenho na denúncia e na desmistificação desse discurso falacioso.

Aqui, aproveito para fazer um pouco de propaganda, pois é exatamente nessa área que o Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa), entidade que represento neste seminário, tem se empenhado em contribuir, principalmente com uma série de publicações que têm abordado todos os aspectos relevantes da questão. Entre elas, quero destacar:

o livro Máfia Verde: o ambientalismo a serviço do Governo Mundial , do qual fui coordenador editorial, lançado em 2001 e já na 11ª. edição, com 18.000 exemplares vendidos;

a sua continuação, Máfia Verde 2: ambientalismo, novo colonialismo , do qual sou co-autor, lançado em 2005, atualmente na 3ª. edição, com mais de 12.000 exemplares vendidos;

o livro Uma demão de verde: os laços entre grupos ambientais, governos e grandes negócios , da jornalista canadense Elaine Dewar, que fez uma magnífica investigação sobre os bastidores do aparato ambientalista-indigenista - a edição lançada por nós no ano passado, que já está quase esgotada, foi a

primeira do livro fora do Canadá;

o livro A hora das hidrovias: estradas para o futuro do Brasil, que está no prelo, um autêntico “panfleto” sobre o papel da infra-estrutura de transportes moderna no desenvolvimento e integração de todas as regiões do Brasil;

numerosas edições especiais do jornal Solidariedade Ibero-americana, compreendendo centenas de milhares de exemplares (“Roraima no centro da internacionalização da Amazônia”, “A Amazônia já era nossa”, “O Complexo do Rio Madeira e a Amazônia Industrial”, “A USAID e a Amazônia”, “A Batalha de Roraima” etc.);

e, finalmente, o boletim de inteligência semanal Alerta Científico e Ambiental, que publicamos há 15 anos, especializado no acompanhamento das ações do aparato ambientalista-indigenista, principalmente no Brasil.

Não cito esses números como um cartão-de-visitas comercial, mas como evidências da conscientização crescente que vem ocorrendo em diversos setores da sociedade sobre a verdadeira agenda do movimento ambientalista-indigenista.

Para finalizar, quero destacar duas importantes inspirações vindas da Rússia para esse esforço que precisamos empreender em favor de uma agenda de reconstrução do Estado nacional brasileiro, uma no campo científico e outra na esfera política.

A primeira é contribuição do grande cientista russo-ucraniano Vladimir Vernadski (1863-1945), que elaborou a mais rigorosa formulação científica sobre as interações entre o mundo físico e os seres vivos, em geral, e a Humanidade, em particular. Na concepção de Vernadski, o trabalho e o pensamento científico da Humanidade estão transformando a biosfera, ou esfera da vida, na noosfera, ou esfera da razão, que passa a ser o “motor” das transformações que ocorrem no nosso planeta. Nessa concepção, que contrasta drasticamente com a equivalência que os “verdes” fazem da espécie humana com os demais seres vivos, empreendimentos como os grandes projetos de infra-estrutura não são vistos primariamente como fontes de impactos ambientais, mas como elementos cruciais para o desenvolvimento da biosfera-noosfera a níveis superiores de organização.

Desafortunadamente, a obra de Vernadski e sua escola científica ainda é quase desconhecida no Ocidente e poucas de suas obras foram traduzidas para idiomas que nos são mais familiares - até hoje, nenhuma delas foi publicada em português.

O outro exemplo vem do ex-presidente Vladimir Putin, que dirigiu o seu país em dois mandatos durante um período crítico de reconstrução nacional, depois de quase uma década da devastação socioeconômica ocorrida após a implosão da União Soviética e o advento do catastrófico governo de Boris Yeltsin e seus cúmplices oligárquicos dentro e fora do país. Embora seja muito criticado no Ocidente, principalmente na Europa e nos EUA, ora por ignorância, ora por má-fé, Putin teve inegavelmente um grande mérito, o de reunificar as forças progressistas nacionais – ou, se preferirem, as elites - em torno de um propósito comum de reconstruir o Estado nacional e devolver à grande maioria da população a auto-estima e a confiança no futuro, que haviam sido dilapidadas durante toda a década passada.

Nesse processo, é de suma relevância que ele tenha tido a coragem de enquadrar as ONGs estrangeiras e suas contrapartes nacionais que atuam no país em benefício daquela agenda externa anteriormente mencionada. Da mesma forma, ele não teve melindres em apontar Londres como a principal fonte dessa agenda desestabilizadora. Tanto uma como a outra medida deveriam servir-nos de exemplo de como deve atuar um verdadeiro estadista na defesa de sua nação.

A propósito desse tema, há um importante livro recém-publicado e cuja leitura recomendo, do diplomata Roberto Colin, atual ministro-conselheiro da embaixada brasileira em "Berlim - Rússia: o ressurgimento da grande potência" (Editora Letras Brasileiras).

Para o Brasil, esse é seguramente o maior desafio de hoje: unificar as elites nacionais em torno de uma visão compartilhada de futuro. Quem conhece um pouco a história deste País sabe que esse é um dos principais motivos pelos quais ele ainda não conseguiu superar os seus grandes contrastes de desenvolvimento e ocupar, definitivamente, o lugar que lhe cabe no cenário global como uma grande potência consagrada ao bem comum, tanto interna como externamente. Mas, como um mexicano que adotou o Brasil como lar e como trincheira, posso constatar que um número cada vez maior de brasileiros está se empenhando nesse bom combate. E este seminário é uma prova disso.

Muito obrigado.

Os comentários são responsabilidades de seus autores via perfil do Facebook. Não reflete necessariamente a opinião do Rondoniaovivo.com

A Prefeitura de Porto Velho deve investir mais em arborização?

Como você vai comemorar as festas de fim de ano?

* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!

MAIS NOTÍCIAS

© 2005 - 2025, Rondoniaovivo.com. Todos os direitos reservados